中風警號|3種手部麻痺情形恐是腦中風警號 醫生拆解5大手痹成因:1種痹感或患糖尿病

撰文: 羅嘉欣

發布時間: 2025/03/24 16:08

最後更新: 2025/03/24 19:00

▲ 有神經外科醫生拆解手痹5大成因,如在手痹的同時出現3種情況,有可能是腦中風。

【手痹/麻痺/腦中風/糖尿病/腕管綜合症】不少都市人長期玩手機、電腦,或多或少都出現過「手痹」的問題,但通常在短時間內便能恢復。有神經外科醫生就拆解手痹的各種成因,並指出一旦出現3種情況,恐為腦中風,應盡快求醫。

最新影片:

台灣陽明交大附設醫院神經外科主治醫生謝炳賢,日前在個人Facebook專頁發文,指出「手痹」有很多原因,有可能只是單純姿勢不良,但亦有可能是由腕管綜合症、糖尿病、骨刺等問題引起。

中風警號|手痹5大成因

謝炳賢列出以下5種常見的手痹成因,其中一旦出現3種情況,便有可能是腦中風,應立即求醫。

1. 姿勢不良:這是最常見的成因,通常都是在長時間維持同一個姿勢後出現,例如睡覺時壓到手臂,或是長時間玩手機、用電腦打字,導致手部血流不順,繼而引起手臂短暫的麻木感,可能會伴隨手部冰冷或微微刺痛。在這種情況下,通常甩一甩手便能夠改善問題。

2. 頸椎問題:這種情況除了手痹之外,通常還會伴隨肩膀及脖子僵硬或疼痛的問題,麻木感有可能會從手指一路延伸至手臂。此外,長時間維持低頭姿勢亦有機會加重手痹的症狀。

造成此類頸椎問題的常見原因可能是長時間低頭、彎腰使用電腦或手機,從而導致頸椎椎間盤突出或長出骨刺,壓迫「頸椎神經根」,引起手痹、手臂無力、精細動作不靈活等問題。

3. 周邊神經壓迫:例如手指或手掌局部發麻,或只有特定手指有麻木感,症狀可能可能在夜間更明顯,且即使在甩手、按摩後仍然持續。

對此謝炳賢解釋,手臂周邊神經包含「正中神經」及「尺神經」,較為人知的腕管綜合症(或稱腕隧道症候群)便是因為手腕的正中神經受壓而引起,主要影響拇指、食指及中指,有時連無名指亦會感到麻木,甚至有機會影響抓握能力。

4. 血液循環不良:這類手痹會出現手部冰冷、蒼白或發紫的問題,且麻木感通常在天冷時會更加明顯,有時還會伴隨四肢無力及疲倦。謝炳賢指出,這種情況有可能就是動脈硬化,亦即血管變窄,導致供應手部的血液減少,繼而令手部感到麻木或冰冷。

5. 內科疾病:由內科疾病引起的手痹通常會持續不退,甚至影響日常活動,且有可能合併全身倦怠、疲憊或其他身體異常,亦有可能影響雙手或雙腳。導致這類情況的常見原因為糖尿病引起的周邊神經病變,因為高血糖有機會損傷神經,從而降低手腳對溫度與疼痛的感知,甚至出現持續性的麻木感。

此外,如果是突然出現單側手腳麻木,甚至影響臉部肌肉或說話,就有可能是腦中風的徵兆,市民應立即求醫。

更多相關報道:腦中風|全球每4人有1人中風 美國研究揭每日睡前1習慣中風風險大降44%

腦中風|腦中風2大成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受訪問時表示,中風是腦血管疾病,當血液運行至腦部出現不正常時,會導致腦細胞壞死,病發原因有二:

1. 缺血性中風(腦血管栓塞)

即急性中風,8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化,導致血管狹窄或閉塞,一般而言,是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範,盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風(腦出血)

俗稱「爆血管」,由於高血壓或腦血管疾病,導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞,有可能1、2個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復,部分患者以為可以不理會,其實有機會引致大中風。

腦中風|可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問,提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號:

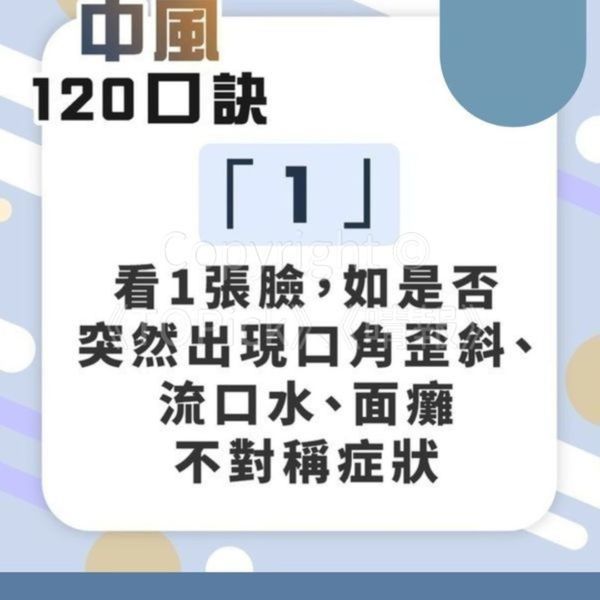

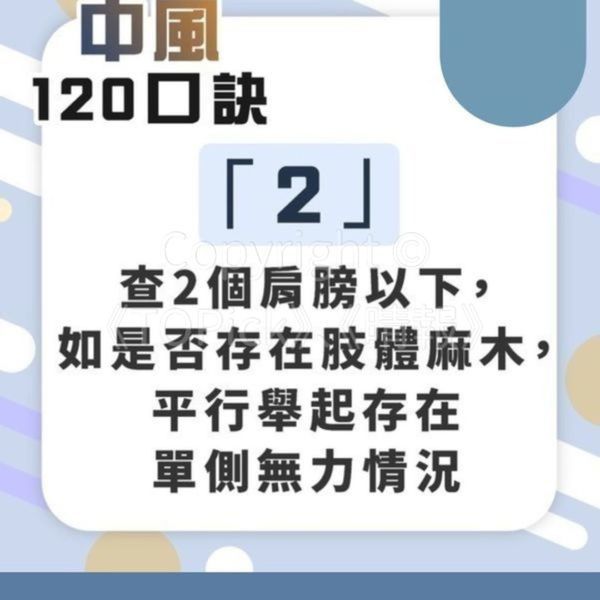

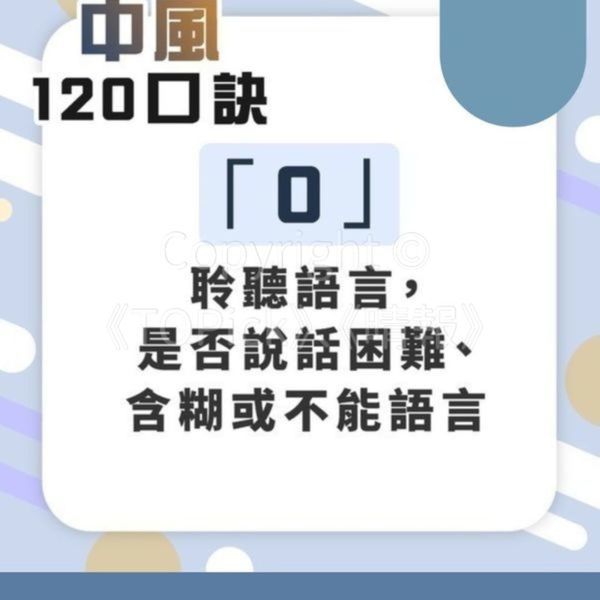

臨床上,中風急救有3小時的「黃金時間」,越早救治,才有可能降低死亡率和致殘率,所以早期識別尤為重要,需在5分鐘內準確辨別,記住「中風120」口訣,關鍵時刻能救命:

資料來源:Facebook@謝炳賢醫師

相關文章:

腦中風|36歲演員腦中風猝逝生前體重近300磅 醫生解構腦中風年輕化2大共同點

腦中風|61歲女星開直播突打鼻鼾 搶救1小時猝逝死因曝光 醫生教4招判斷中風先兆

中風危機丨寒冷天氣下與丈夫嘈交 30歲人妻突然「臉僵嘴歪 」送院證腦中風

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5