生死教育|生前規劃交代後事安排 傷殘人士豁然看生死

撰文: 周美好

發布時間: 2025/03/26 16:53

最後更新: 2025/03/26 16:53

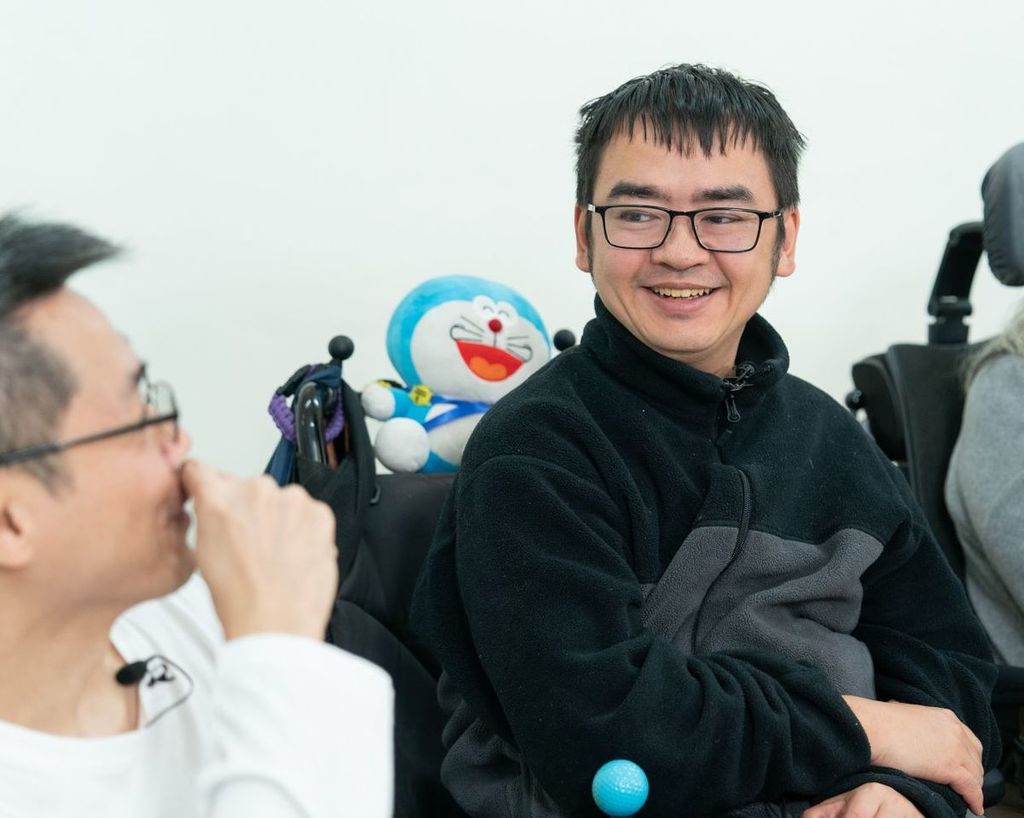

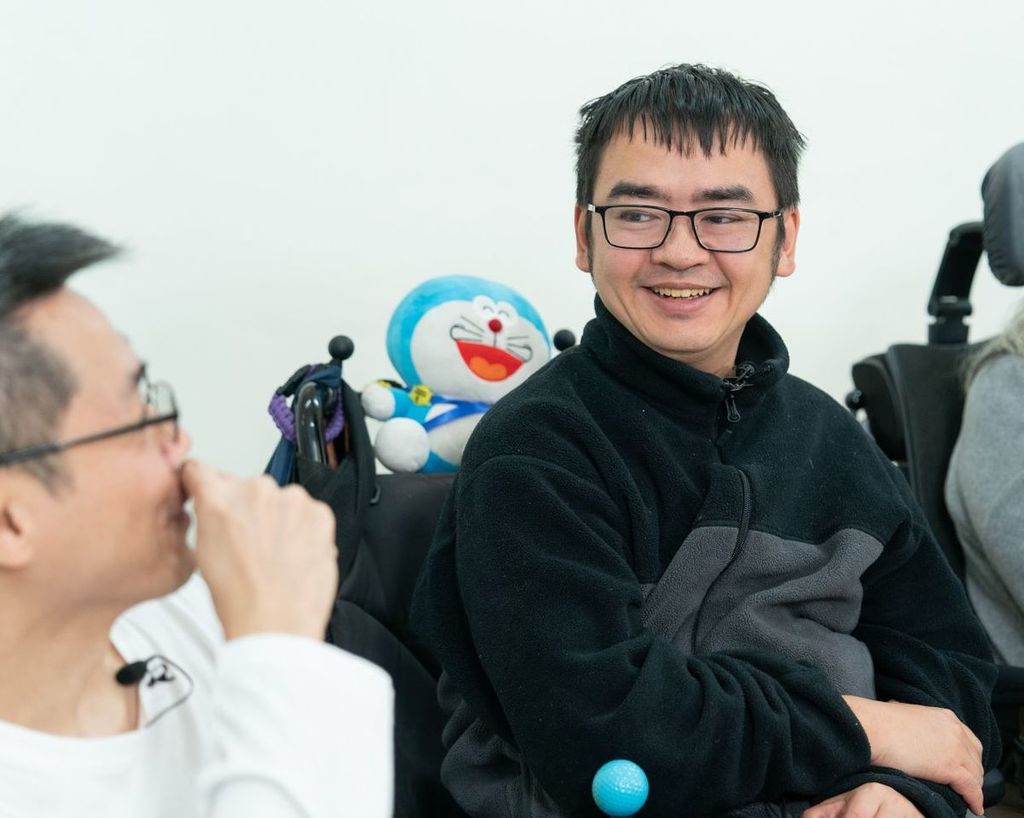

▲ 左起:Ling(聶惠鈴)、Andy(高小亮)及威威(譚日威)3位傷殘人士,各自有不同的生命歷程,生死觀也各有不同。(圖片:香港傷健協會)

人有生死,如葉有枯榮。

須說生與死眾生平等,但對一班傷殘人士而言,生前死後的討論,較健全人士來得複雜、迂迴。在清明節前夕,讓各人敞開心扉,談死亡、說憂慮。

活動室內,一班香港傷健協會的職員與會員會不定期就熱話圍爐討論,從傷殘人士要不要談戀愛、做父母,聊到手部不靈活要如何化粧、畫眼綫等,看似閒話家常,卻是傷殘人士每天面對的挑戰。這次的話題是談生死。

死亡 突如其來

患有脊柱先天缺損的高小亮(Andy),還記得初中時第一次接觸死亡﹕「有一天早上收到同學的電話,說他有哮喘狀況,我即叫他看醫生,誰知翌日收到通知,說他進了急症室搶救,但很快便過身。」毫無預警的噩耗,年少的Andy無從反應,甚至連流淚也忘了,只餘腦海中烙下的死亡陰影。

殘疾人士的身體機能先天有缺失,一個突發的小症狀,隨時也可能成為致命一擊。患有罕見病重症肌無力症的聶惠鈴(Ling),回想最近的經歷。「有位姐妹兩年來與我一起參加花藝班,平日會相約飲茶、行街,突然一天她不來參加活動、原本她的位置也被收走了,那一刻好難受。」所有生命終須一別,但驟然缺失,總是難以釋懷。

談死 從來不易

香港有逾53萬名殘疾人士,研究顯示,他們比非殘疾人士更容易出現身體機能早衰的問題。患有大腦麻痺的香港傷健協會傷健學院項目幹事伍振熾(Kevin),從小已豁達看生死。「由細到大,我已面對很多限制和挑戰,很早已預計到我和一般人的歷程會不同;對於死,我看得很開。」對自己的死亡可以坦然,但面對家人則另作別論,「我是獨子,想得比較多,如果我死了,家人會否很傷心﹖別說死亡,我連要不要接受較危險的治療,這個決定已很難。」

家有傷殘孩子,照顧的心力必然加倍,因此要一班傷殘人士在家人面前談死,眾人都異口同聲苦笑﹕「父母含辛茹苦養大我們,要在他們面前講『死』,真的想死嗎!?」各人無可避免地被這種想法膠着,談死有壓力,然後便甚麼也不敢說。

不敢明言,卻會從旁觀察,Kevin道﹕「我的家比較傳統,死亡是禁忌,但有時無意間提起,好像我爸爸提及過希望自己的葬禮簡單一點,我有記在心中,到前年他過世,我便跟他的『遺願』去做。」對於自己有早逝的可能,Kevin亦有預備。「我會向身邊朋友交代如何好好照顧媽媽。」

死前 做好規劃

對死亡能坦然,但凡夫軀體,在最後的日子,還是免不了依靠別人的照料。同樣患有大腦麻痺的譚日威(威威)才30歲,身體機能衰退嚴重,除了四肢不能如常活動,視力、溝通的障礙亦愈趨加劇,他不諱言﹕「面對死亡,當然會擔憂,但我最擔心是未來沒有人照顧我。」威威口裏說着見步行步,但現實是他已開始為自己做安排。「我已申請傭人來照顧我,也正輪候單人公屋。」

有別於Andy、Kevin和威威一出生便即與頑疾搏鬥,Ling的身體一直安好,卻在40多歲時重症肌無力症病發,這是一種自體免疫疾病,肌肉無法正常收縮,嚴重時可導致呼吸衰竭,有致命風險。「信仰關係,我相信死只是一個過渡期,對死亡沒有太大感覺,但病發一刻,全身動彈不得,連呼吸也不能,當時想,我會不會就這樣死了﹖父母會不會很傷心﹖誰幫我處理後事﹖我甚麼也沒交代過呢!」

已準備身後細節

病發後,Ling的身體急速衰退,不久便要依靠電動輪椅代步,每天更要定時服用14種藥物,只要忘了服食其中一兩種,便有可能因窒息而喪命。正因為隨時可能走到死亡邊緣,Ling很早已作後事安排。「大約於2018年參加了一個生前規劃的講座,才知道有很多事要準備。」

Ling一邊翻開封面貼上「重要文件(身後事)」的文件夾,一邊介紹﹕「我用了約一年時間準備這些文件,裏面有我的個人資料、無言老師遺體捐贈證明、預設醫療指示、平安紙、葬禮安排……」安息禮上的生平簡介及流程,Ling也預備妥當。「我已經拜託了教會朋友,每一個人的分工也寫清楚;葬禮費用亦向家人交代好,免得到時麻煩了家人。」

已出入醫院無數次的Ling,希望在人生最後階段「有得揀」﹕「我希望睡在自己的床、聽着喜歡的音樂慢慢離開……」

預設醫療指示

去年11月,立法會通過《維持生命治療的預作決定條例》,為預設醫療指示與不作心肺復甦術命令訂立相應法律框架。「預設醫療指示」法例讓成年病人在有精神能力就維持生命治療作決定時,與家人及醫護人員進行討論並預先設立指示,到病情轉差,醫護人員便會遵從病人的意願,不提供或撤去相關的維持生命治療,以尊重晚期病人的自主權。

晚期照顧的重要性

在香港,9成人會在醫院離世,隨着社會對安寧照顧、紓緩治療的認識,大眾意識到晚期病患在身心社靈上的特別需要,適當支援可提升病患的生活質素、讓其安心走完人生最後一程。

香港賽馬會慈善信託基金早在2016年主導策劃和捐助「賽馬會安寧頌」計劃以推廣安寧照顧服務,去年再增撥開展新項目「賽馬會安寧頌﹕融和篇」,為18歲或以上的殘疾人士提供個人化的紓緩及晚期護理照顧服務。計劃合作夥伴之一的香港傷健協會,主要為肢體傷殘的晚期病患提供安寧服務,除了以個案管理為殘疾人士及其照顧者提供照顧技巧訓練、情緒輔導等,同時在社區推廣生命教育、晚期照顧培訓等,務求建立對晚期病患友善的社區。